曾經,這裡是一個無人問津的荒沙灘,如今,這裡是中國最美休閑鄉村、全國生態文化村、中國少數民族特色村寨、國家森林鄉村、全國鄉村旅游重點村。這裡就是位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣昂拉鄉的德吉村。

德吉村是尖扎縣2017年建成的易地扶貧搬遷村之一。走進這個靜靜依偎在黃河臂彎裡的村庄,近處是一排排整齊的藏式院落,遠處山巒疊翠、水光雲影。 黃河從村前流過,收起了奔騰的氣勢,變得平靜和緩,在藍天和陽光的映照下婉如綠寶石。

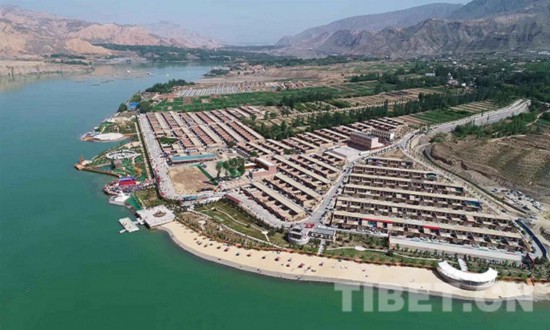

圖為德吉村俯瞰圖 圖片由尖扎縣扶貧開發局提供

圖為德吉村村居 攝影:張敏

圖為德吉村黃河岸邊美景 攝影:李巧娟

圖為德吉村黃河岸邊美景 攝影:李巧娟

曾經“一方水土養不起一方人”

面對如此秀美的風景,誰能想到,數年前這裡還是一處不知名的荒沙灘。

尖扎縣地處黃土高原和青藏高原過渡地帶,境內山大溝深、地質結構脆弱,常年有洪水、雪災和山體滑坡等地質災害。多年來,由於交通不便、信息閉塞、土地貧瘠等原因,農牧區群眾生產生活極其困難。“一方水土養不起一方人”曾是這裡的真實寫照,特別是尖扎灘等鄉鎮的30個村、251戶農牧民,居住在海拔3000米以上的大山深處,生存條件惡劣、基礎設施嚴重滯后。他們住的多是破敗的土坯房、走的是坑坑窪窪的土路、喝的是蚊虫覆蓋的窖水……他們依山而耕、依山而牧,主要靠天吃飯,年人均收入不足3700元。這裡原本就不適宜居住,加上近年草場發生退化,貧困戶很難在原地實現脫貧。

圖為搬遷前農牧民在山間的聚居村落 圖片由尖扎縣扶貧開發局提供

圖為搬遷前農牧民的危舊房 圖片由尖扎縣扶貧開發局提供

“搬出大山天地寬”

面對這樣的實際情況,尖扎縣將這251戶946名貧困群眾納入易地扶貧搬遷計劃。安置新區選在了黃河岸畔的一處荒沙灘,這裡氣候舒適,海拔1900多米﹔交通便利,距離省會西寧市約120公裡﹔依山傍水、景色宜人,鄉村旅游發展潛力巨大。安置新區被命名為德吉村,“德吉”在藏語中是“幸福”的意思,飽含著對搬遷群眾日后幸福生活的祝福。

2016年,搬遷項目開工建設,2017年項目全部建設完成,搬遷群眾全部入住獨具民族風格的藏式住宅,村內還配套建設了水、電、路、網以及幼兒園、小學和村級衛生室等基礎設施和公共設施。

圖為搬遷新居配套的自來水 圖片由尖扎縣扶貧開發局提供

“搬得出、穩得住、逐步能致富”

“搬遷是手段,脫貧才是目的”。搬遷群眾住上了好房子,下一步的目標就是過上好日子。

尖扎縣充分利用德吉村黃河沿岸的秀麗風光,建露天沙灘、水上游樂碼頭、農家樂、美食廣場等,逐步打造出“品地方美食,住藏式民宅,游黃河風光”的旅游發展模式。

這下,村民們可忙壞了,有的開辦了農家樂,有的在美食廣場經營土燒饃、酸奶、糌粑、釀皮等當地特色飲食。德吉村從一個不知名的荒沙灘,華麗轉身成為青海省文化旅游的一張新名片,被游客稱為青海“小三亞”。

圖為德吉村露天沙灘 攝影:李巧娟

圖為孩子們在德吉村露天沙灘玩耍 攝影:李巧娟

圖為德吉村一戶農家樂內景 攝影:張敏

德吉村慢慢“火了”。

很多游客從朋友圈、抖音等平台看到德吉村的消息,慕名前來。為了實現每家每戶都有一人穩定就業的目標,德吉村先后開發了景區管理人員、生態公益性崗位、設施維護員等就業崗位,直接解決就業352人,佔全村勞動力的70%,使貧困群眾在易地扶貧搬遷中有參與感、在物質經濟上有獲得感。

2019年,德吉村接待游客約30萬人次,車輛5.2萬輛,旅游綜合收入740萬元,群眾分紅80余萬元,搬遷群眾靠山靠水靠旅游捧上了“金飯碗”。加上村裡的苗木、藏茶種植合作社收入以及光伏發電收入,2019年,德吉村年人均收入從搬遷前的不足3700元增長至9800元。

“從無到有,從有到興。”——這裡曾經是黃河岸邊一塊貧瘠的土地,這裡的人曾經是山間飽受貧困之苦的農牧民,在易地扶貧搬遷項目的幫助下,他們從山區成功搬至岸邊,並共同建設起一個幸福的村庄。德吉村是黃南州乃至青海省易地扶貧搬遷工作的典范。正如“德吉村”所包含的寓意,德吉村的群眾將會越來越幸福。