刻錄在名字裡的雪域巨變

名字,人一生最重要的社會符號。名字,又不只是符號,它往往寄托著長輩的美好期望,承載著時代的氣韻芳華,印刻著時代的烙印。

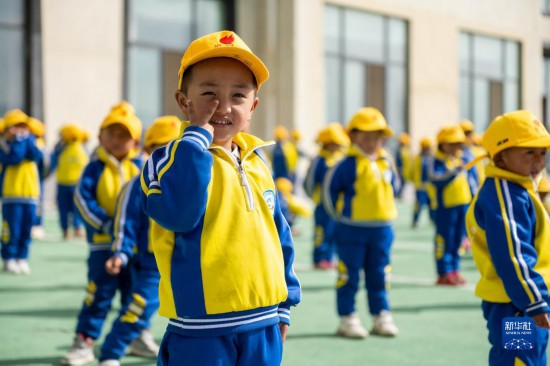

在西藏自治區山南市貢嘎縣森布日村,霍黨生在幼兒園准備跳課間操(3月22日攝)。新華社記者 周荻瀟 攝

在封建農奴制的舊西藏,姓氏是一種特權的象征,農奴普遍沒有姓氏。

西藏和平解放和民主改革后,農奴主的特權被廢除,百萬農奴翻身解放,開始追求有尊嚴的幸福生活,名字的變化就是最直接的呈現。

在西藏自治區山南市貢嘎縣森布日村,幼兒園老師教霍黨生讀書(3月22日攝)。新華社記者 周荻瀟 攝

第七次全國人口普查數據顯示,西藏自治區全區常住人口超過364萬人,相比和平解放初期的100余萬人增長2.6倍。“金珠”“霍黨生”“古榮卓瑪”……這些不同尋常的藏族名字,見証著時代的偉大變革,鐫刻著感人至深的故事,飽含著刻骨銘心的記憶。

刻錄在名字裡的偉大變革

“我的名字叫金珠,藏語意思是‘解放’,和我年齡相仿的人裡,名字中有‘金珠’的並不少見,因為這兩個字見証了西藏這片土地的新生。”

這是在拉薩市達孜區幫堆鄉林阿村拍攝的金珠(5月18日攝)。新華社記者 格桑朗杰 攝

63歲的金珠是拉薩市達孜區幫堆鄉林阿村人,回想起父母在世時講述的家庭過往,不覺濕了眼眶。“在舊西藏,我的父母都是農奴,過著吃不飽、穿不暖的生活,我的兩個哥哥生病后得不到及時醫治,在襁褓中便夭折了。”

“是共產黨、解放軍解放了西藏,通過民主改革讓百萬農奴第一次擁有了土地、牲畜和生產資料,成為自己命運的主人。”金珠說,“父母給我起名金珠,我想是為了讓我銘記西藏解放、農奴翻身的歷史,表達對共產黨的感恩之情。”

這是在拉薩市達孜區幫堆鄉林阿村拍攝的金珠(右)(5月18日攝)。新華社記者 格桑朗杰 攝

政教合一的封建農奴制度下,佔西藏總人口不足5%的農奴主佔有西藏絕大部分生產資料,連姓氏也成為統治階級的“專利”,是舊西藏社會與財富地位的象征。

西藏自治區社會科學院民族研究所所長次仁平措介紹說,農奴主和高僧活佛把領地和封號冠在自己的名字前,以顯示自己的高貴地位,如“霍康”“拉魯”等﹔而農奴取名字卻很隨意,有的甚至取“吉加(狗蛋)”“帕加(豬屎)”等賤名來避邪,希望孩子好養活。

西藏和平解放后,用名字來銘記偉大變革、表達對美好生活的憧憬,成為一種流行。

次仁平措介紹,除了“金珠”,20世紀六七十年代,“達瑪(紅旗)”“擁軍”“衛軍”等具有鮮明時代色彩的名字出現在雪域高原,這類似新中國成立后“建國”“愛華”等飽含愛國情懷的名字在全國流行。

西藏社會翻天覆地的變化,帶動高原人民思想的解放,也傳導至百姓名字的變化。

千百年來,藏族群眾習慣於請活佛或高僧為孩子取名,祈求健康平安。許多請不起活佛取名字的家長便以出生日期、自然萬物給孩子取名,如“達瓦(星期一)”“次鬆(初三)”。

如今,隨著社會不斷進步,越來越多的西藏家長不再前往寺廟,而是自主為孩子取一個稱心如意的名字。有的為了規避重名,選用生僻且有內涵的漢字,如名字“柑丹鴦琦”,規避了藏族人名常用漢字“甘”“央”。

次仁平措還說,過去,西藏醫療水平比較低,嬰幼兒死亡率高,人均壽命隻有35.5歲,不少家長喜歡給孩子取名“次仁(長壽)”。 如今,西藏人均預期壽命提高到72.19歲,叫“次仁”的人不像以前那麼多了。

表明家族身份的姓氏也逐漸走進普通藏族百姓的家。例如,拉薩市民強巴夫婦將強巴作為自己的姓氏,一兒一女分別叫作強巴旺堆和強巴曲珍,來表明“強巴”這一家族的傳承。

刻錄在名字裡的團結佳話

在山南市貢嘎縣森布日村,43歲的巴桑早早等在幼兒園門口接兒子放學。“黨生,爸啦(父親)在這!”巴桑親切地呼喊著兒子。

人們常常好奇地問巴桑和他的妻子曲德:“你們為什麼給孩子起了一個漢族名字?”每被問起,5年前那些驚心動魄的畫面便浮現在巴桑的腦海裡。

巴桑的老家那曲市雙湖縣,是全國海拔最高縣,平均海拔5000米以上,空氣含氧量約為平原的40%。

2017年8月底,在雙湖縣人民醫院,曲德突然腹痛。“醫生說孩子的胎位不正,母子可能都會有生命危險,讓我們立即去拉薩進行剖宮產。可這裡離拉薩大約700公裡,路程這麼遠,要是半路中出問題了可咋辦啊。”巴桑當時心急如焚。

正巧,中石油援藏醫療隊在雙湖開展義診活動。聞訊后,他們馬上成立手術隊,由婦產科醫生霍志平主刀。為了避免因缺氧影響動作的精准性,他們邊吸氧邊手術。

手術進行了一個半小時,母子平安。這是我國首次在海拔5000米以上開展剖宮產手術。

看著剛出生的孩子,巴桑喜極而泣。為了表達感激之情,他們決定讓孩子隨主刀大夫霍志平的姓,取名霍黨生。

第二天,雙湖縣措折羅瑪鎮的桑吉卓瑪也接受了霍志平大夫主刀的剖宮產手術,孩子取名霍油生,以表達對中石油援藏醫療隊的感激之情。

“霍大夫就是我們全家的救命恩人啊,我們希望孩子永遠不會忘記。”巴桑哽咽地說。

類似霍黨生、霍油生,不少家庭融合藏漢特色為孩子起名,成為高原人名中的美談。

來自陝西省安康市的李吉祥與夫人白瑪央吉,為兒子取名為李熙嘉措。“我們為孩子起一個融合藏漢特色的名字。‘李熙’發音與藏語‘益西’相近,有‘智慧’之意,剛好也帶‘李’字。而‘嘉措’,是比較常見的藏族名字,有‘大海’的意思。”李吉祥說,孩子的名字既有特色也有深意,全家人都很喜歡。

刻錄在名字裡的時代記憶

今年4歲的古榮卓瑪,名字的由來是為了紀念一場跨越上千公裡、改變家族命運的搬遷。

這是在拉薩市堆龍德慶區古榮鎮拍攝的古榮卓瑪(3月21日攝)。新華社記者 王澤昊 攝

古榮卓瑪的老家在藏北那曲市尼瑪縣榮瑪鄉加玲加東村,距離拉薩市1197公裡,平均海拔5000米以上。高海拔惡劣的氣候,讓古榮卓瑪的父親仁增和母親嘎瑪德措雙雙患上了痛風病,指關節、腿關節嚴重變形,他們的孩子也因為環境惡劣等原因相繼去世。讓下一代健康地活著,是仁增最大的願望。

西藏首個高海拔生態搬遷項目的正式實施,讓仁增一家的生活發生了根本性的改變。

這是在拉薩市堆龍德慶區古榮鎮拍攝的仁增(右)和他的家人(3月21日攝)。新華社記者 王澤昊 攝

2018年6月18日,仁增一家跨越上千公裡,搬到了海拔3800米的拉薩市堆龍德慶區古榮鎮。免費入住150平方米藏式新居的第二天,小女兒降生了。

“女兒太有福氣了,生在這麼好的環境裡。”嘎瑪德措嘴裡反復念叨著。

為了紀念這次改變一家人命運的遷徙,也為了祝願小女兒平安健康,仁增夫婦給孩子取名“古榮卓瑪”。“古榮”,是他們的新家,代表著新的開始。而“卓瑪”的意思並不是傳統意義上“仙女”的意思,嘎瑪德措特意解釋道:“名字裡的‘卓瑪’是‘跟著媽媽走’的意思,全名意思是‘走,跟著媽媽去古榮’。我們想讓她記住,母親給了你生命,而這次搬遷改變你的命運。”

這種以名銘記重大事件的故事,在雪域高原並不少見。1960年把五星紅旗首次插上珠穆朗瑪峰的登山英雄貢布老人,就為其3個孫女分別取名為珠穆英超、珠穆雍措、珠穆玉妮。

從姓氏隻屬於貴族的特權,到名字被千家萬戶賦予美好的願望,再到凝結著民族團結寓意以名銘記的故事廣泛流傳——西藏人民名字的變化,猶如一部微觀史,刻錄著雪域高原的滄桑巨變。(完)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量