西藏唐卡畫院副院長貢覺杰:在傳承中創新 在創新中發展

貢覺杰的學生們在西藏唐卡畫院學習唐卡繪畫技藝。

貢覺杰唐卡作品中的丹頂鶴。

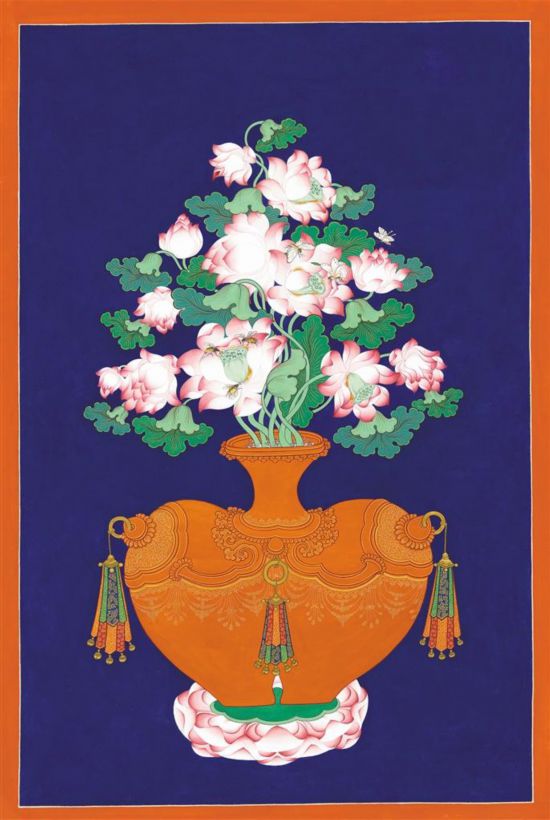

▲貢覺杰的唐卡作品《四季花》。

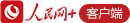

貢覺杰的唐卡作品《花瓶》。(本版圖片均由貢覺杰提供)

唐卡,是一門距離“鼻尖一厘米”的繪畫藝術。

“很多人認為,唐卡就是宗教,其實不然!”在西藏唐卡畫院,記者見到了“80后”副院長貢覺杰。

他正在畫室繪制唐卡,與其他繪畫不同,他的面部幾乎貼近畫板,盤著腿,蓋著毯子,畫筆用嘴一舔,畫出一段過渡色。

見到記者,他熱情地介紹起唐卡歷史。“唐卡有1300多年歷史,從傳統的題材來看,不僅有宗教內容,還包括歷史、藏醫、山水花鳥、故事……內容豐富。”

貢覺杰介紹,僅在布達拉宮就有80多幅唐卡反映歷史、醫學等內容。從豐富性來看,唐卡作為中華民族傳統文化表現形式,內涵十分豐富。

最近,他創作的唐卡《格薩爾王賽馬節》被西藏自治區博物館永久性收藏。“這是我最近在歷史題材上進行突破,內容研究歷史文物,技法嘗試借鑒國畫的畫法。”他說。

傳統:“冷板凳”上的基本功

一張純棉布,用畫框繃緊,抹上熱牛膠水,晒干,抹上白石顏料。再次晒干,拿著鵝卵石,打磨,噴上清水,再晒干。

經過繁瑣過程,一塊合格的畫板,才算完成。

“我們每一塊畫板,都是自己制作,最快也要兩天時間。”西藏唐卡畫院的一位學生告訴記者。

“這樣的唐卡可存放數百年,而保持色澤依然璀璨。”全國政協委員、西藏唐卡畫院院長勉沖·羅布斯達介紹。傳統唐卡創作以金、銀、珍珠、瑪瑙等珍貴的礦物寶石和藏紅花、大黃、藍靛等植物為顏料,繪制程序極為復雜。

“畫好唐卡,最重要的還是基本功。”1987年出生的貢覺杰深有感觸,他已是唐卡勉薩派自治區級代表性傳承人。

“你看,勾線就是基本功中的‘基本功’。”他介紹,這道工序,就是用比鉛筆還細的貓毛筆,細致地繪出唐卡輪廓,整個過程不能斷線。

“最難的就是手不能抖!看著簡單,我練習就花了四年。”他說。

回想起7歲那年,爺爺覺得他的繪畫作品有“靈氣”,決定讓他學習唐卡——成為家族第五代傳承人,跟著國家級非物質文化遺產代表性傳承人羅布斯達學藝。

他印象最深刻的是,師父告訴他“學習唐卡,要有心力”。可說起來簡單,做起來卻是無盡的重復、枯燥!

貢覺杰清楚記得,8歲那年,天還沒亮,早上6點就要起床,背誦傳統度量學。“藏文古書,詞匯很難,小時候理解不了,但還是要一段段背誦。”9點左右,師父羅布斯達抽查完背誦內容,才能吃早飯。

從白天開始,一直到晚上十點,除去中間吃飯時間,他都要對著白板,不停地練習勾線……

那時,貢覺杰最羨慕窗外的同齡孩子,他們可以看電視,還能騎自行車玩耍,而自己隻能待在畫室。

這一方小天地,他再也待不住了。

“爺爺,我不想學了!”他坦率地說,自己曾想過放棄。

爺爺沒有責備他,一邊喝茶,一邊給他講故事:“我以前給畫完一幅唐卡,別人給一點酥油、青稞,養家糊口,現在可不一樣了,你隻管學習就行,生活上不用操心,我們培養你,你也是家裡的希望!”

聽完這番話,他明白了一些。打這開始,別人上茶館聊天,他就在畫室研究勾線﹔別人喊他打球,他依舊埋頭練習。

之后,上色、勾線、打金,他又花了三年時間。一共7年,在師父羅布斯達眼裡,15歲的貢覺杰才達到“入門”級別,但技藝在日積月累中逐漸增長……

創新:新生代的融合力量

2005年,18歲的貢覺杰突然接到任務,給一個寺廟畫壁畫。“白描我來設計!”

“那時壓力大!”無形之中,他需要面對兩個問題:如何做好且如何做好“師父”?

他心裡沒底,吃住就在現場。更感難為情的是,不少徒弟年齡都比他大,他甚至都會感到怯生生,不太敢直接指出問題。

此時,正是繪畫功力的體現。慢慢地,有徒弟找他請教,他耐心回答。之后,越來越多的人找他,大家打心眼裡佩服。他隨之適應了“小師父”的角色。

“我畫好唐卡的秘訣,無他途,隻有堅持!”他說,如藏族諺語所言,“踏踏實實地爬山,昆侖山也能上去﹔爬三步都后悔的人,小土坡也上不去。”

彼時,年輕的貢覺杰很快遇到了瓶頸——有一次,他外出交流繪畫,面對參觀者的提問,他有一肚子話想表達,“可是普通話不好,憋著說不出,很不方便!”

2008年,他決定再次改變——他進入拉薩的一家夜校學習,從漢語拼音學起,整整2年。表達順暢,交流的機會也多了。

憑借著扎實的畫風和開放的態度。2014年,貢覺杰被評為國家級非物質文化遺產——藏族唐卡勉薩派的自治區級代表性傳承人,成為了區內備受矚目的青年唐卡畫師。

“我發現,藝術是相通的,我希望能從別處借鑒更多靈感,提高自身繪畫技藝。”他敏銳地意識到。

2016年,他來到清華大學進修,聽說國畫有寫生手法。“於是,嘗試把山水和鳥的元素,嵌入我唐卡作品中。”回想起第一次創作融合,他依然激動:“我感覺勾勒出不一樣的雪山、湖泊與森林……感覺非常好!”

融合,如同文化磁力,總是相互作用。

當時,不少師生對藏族唐卡繪畫很感興趣,因此專門邀請貢覺杰,為他們講授了一堂關於唐卡繪畫技藝的講座。

“兩種藝術流派之間充分的交往、交流、交融,是中華民族共同體意識的生動實踐。”半年后,貢覺杰帶著他的優秀結業作品《宗喀巴》結束了難忘的清華之旅。

唐卡創新,古來有之。藝術不變之處,就是動態創新。

他說:“15世紀,唐卡大師勉拉頓珠在唐卡中,融入圖案和山水的理念,中華文化長期交往交融的文化成果,都有所體現。”

如今,在他的畫作中,融入新的元素——寫生。借鑒國畫的一些方式,他加入寫生的元素,山水和動物,在唐卡中顯得靈動起來。今年,憑借四組唐卡《四季花》,作品斬獲西藏文化旅游創意園區首屆藝術節的藝術類金獎。

創新,看似簡單,卻不容易。在貢覺杰看來,“必須有厚實的傳統技藝打底,不能完全脫離基礎創新!”

創新,他遵循“章法”:厚植基本功——學習歷史文化知識——再融合——達到創新。

“唐卡作為中華文化的一部分,要與其他的畫派進行交流,但絕不是丟掉自己的傳統,而是在互動中相互提升。”他說。

貢覺杰思忖,唐卡的創新,嘗試走進大眾美學,讓更多群眾能夠接納並欣賞唐卡之美。

傳承:坐得下來 走得出去

傳承好唐卡技藝,有一條必經之路——走出小眾,面對大眾。

去年,貢覺杰代表西藏,參加了第一屆全國技能大賽。筆下,像繡花,氣定、靜心、入神,一氣呵成,榮獲“最受歡迎的中華十大絕技”。

有這樣基本創作規律:一幅好唐卡的完成,少則數月,多則數年。

“學習唐卡,沒有捷徑,辦法隻有一個——勤奮!”貢覺杰給學生們講課中說道。

傳承,有何高招?西藏唐卡畫院有一個特點:之前每年面向貧困學生招生,性別、年齡、民族都不限,學費全免,隻要求學生能“坐得住”。

“我們現在有三個班,初級、中級和高級班,現在正學者一共40多人。”貢覺杰說。

不變的是,學習態度。

與貢覺杰幼時一樣,這裡的學生周一到周六在畫院,練習白描、上色,下課后還需在宿舍裡練習勾線。

每周三,貢覺杰都有一個固定的課程——抽查學生對度量學的掌握程度。周六下午,給徒弟們講課。

徒弟索朗多吉,比師父貢覺杰小不了幾歲,在他眼裡,師父就像哥哥一樣,讓他印象深刻的是,“你生活有困難,一定要告訴我。”

貢覺杰嚴格要求,索朗多吉自己也很努力,一年才回一次老家。“我一定要像羅布斯達和貢覺杰老師學習,希望以后也能成為唐卡大師。”

變化的是,對學習者文化底蘊的要求。

“我體會到,學習唐卡還是要有文化基礎,對繪畫的藝術理解更到位。”貢覺杰鼓勵徒弟們,至少上完高中之后再學習唐卡。而今,在這裡,學歷最高的徒弟是碩士研究生,大學本科畢業生也不鮮見。

這絕不是一種簡單的唯學歷論。貢覺杰和師父羅布斯達都認為,應從學生的長遠發展考慮,也利於在傳承中,唐卡文化與現代發展對接。

實踐証明,這樣的傳承,也更加穩定。他告訴記者,從初級班來看,學習三年左右時間,有90%者升入中級班進行學習。三四年之后,大多數都能升入高級班。

變與不變,形成傳承亮點,在於培養中重用。

“與傳統教學方式不同,我們給學生提供更多實踐機會,比如一些重要展覽,我會帶著學生們一起參與,既要學習,也要展示個人。”貢覺杰說,僅在高級班,就有十幾位徒弟,能夠隨時拿出作品,外出展覽,“他們的水平達到了!”

如今,他帶著徒弟,多次參與西藏文物保護單位的壁畫繪制、修復工程。算下來,十年間,西藏唐卡畫院共培養了300多名優秀的唐卡畫師。

“我帶著他們去國家博物館、中國美術館參加唐卡展覽,也去過國外交流。”他介紹。

或許,這種傳承內核,已經形成了一種“新師徒關系”——既對學生繪畫嚴格要求,也考慮他們未來的發展。

當然,貢覺杰也常常提醒學生,“畫唐卡,光靠嘴巴甜可不行!隻有在達到前輩水平基礎上,在鑄牢中華民族共同體意識基礎上,不斷嘗試創新,發展的空間才能更大,未來可期!”

我在拉薩學唐卡

貢秋拉加

我1998年出生於昌都市卡若區。“11歲開始,我對唐卡很有興趣。”學習唐卡繪畫技藝的路上,我遇到過很多困難,那時,不斷重復的勾線、重復學習比例、形制、設色的組合。

學習強度很高,但是熱愛讓我忘記疲勞。比起要做畫師,我更願意稱之為匠人——精益求精的匠人精神,正是我從小就尊崇的。

不過,隨著技藝增長,我發生了轉變。

我逐漸意識到唐卡的傳承,不僅只是繪畫技能,更要理解唐卡藝術。因此,我開始注重對文化理論的學習,考上了昌都市職業高中。

“我對美術非常感興趣,希望能從新角度學習唐卡。”在高中美術老師的幫助下,我開始學習西方的素描速寫,開啟了新視野。

后來,我考上了西藏職業技術學院唐卡班。學校和老師對我繪畫技藝非常認可,還給我單獨配了工作室。

“眼界更寬了!我還會去西藏大學當面向教授們請教,他們人都很好,耐心地給我解答。”

我拜了唐卡藝術大師和勉薩派頂級大師為老師,“隻有不斷深造,才能對唐卡藝術保持高度的敏感性。”

收獲,隨之而來。在西藏職業技術學院學習,讓我接觸到了更多知識,比如創新創業等。傳承唐卡,創作思路應更加開闊,碰撞出新的藝術火花。

最近,我也和老師們進行探討,唐卡作為中華傳統文化的一部分,作為青年技藝人,要創作更多擁有中華民族共同體意識的題材作品。

“我算不上聰明的學生,但我熱愛唐卡!”一方面要坐得住,另一方面也要保持開放的態度學習。

這些,就是我在拉薩學習的收獲。

(記者 章正 整理)

人物檔案:

貢覺杰,日喀則市政協常務委員、西藏唐卡畫院常務副院長、中華十大絕技獲得者、國家級非物質文化遺產藏族唐卡勉薩派自治區級代表性傳承人、西藏工藝美術大師、中國美術家協會會員、中國民間文藝家協會會員。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量