戈壁薪柴成了“生態衛士”

——從紅柳身份轉變看阿裡生態與民生蝶變

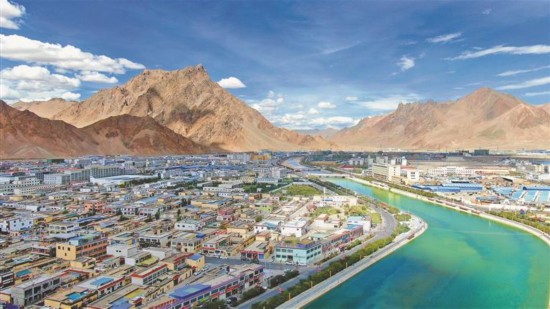

圖為綠意環繞的獅泉河鎮。 記者 洛桑旦增 達珍 永青 攝

在阿裡地區獅泉河邊,一簇簇紅柳迎風舒展枝條。誰能想到,這些曾被當地人當作燒火材料的灌木,如今成了防沙治沙的“生態衛士”,也成了群眾增收的“致富樹”。從灶膛裡的灰燼到荒漠中的新綠,紅柳的身份轉變,正是阿裡地區生態改善、民生向好的生動注腳。

噶爾縣退休干部桑嘎卓瑪回憶說:“上世紀60年代,冬天沒煤沒電,只能砍紅柳燒火取暖。”那時河谷裡的紅柳被成片砍伐,裸露的灘涂成了風沙的“溫床”。到了80年代,“茫茫戈壁、寸草不生,一年一場沙、從春刮到冬,風沙圍城、飛沙走石”成了常態。獅泉河鎮居民出門要裹緊頭巾,房屋門窗常被流沙封堵。“風沙最大時,別說出門,連屋裡都能積起一層沙。”桑嘎卓瑪說。

1989年,阿裡地區將沙害防治提上日程。中國科學院治沙專家到獅泉河盆地考察,制定《西藏阿裡獅泉河風沙危害與整治規劃》,讓紅柳從“柴火”變成了“衛士”。

1992年,第一期治沙工程啟動,1350畝的實驗區裡,干部群眾扛起鐵鍬防沙治沙,摸索出了“障—林—草—渠”一體的技術體系,為后續治沙提供了寶貴經驗。

“沒有機械就靠人力,沒有道路就用人背馬馱。大家從幾十公裡外的紅柳林採剪枝條,再一步步運到治沙區。一干就是幾個月,忍受著強紫外線的照射,以及高海拔高強度勞動帶來的缺氧窒息等不適,硬是咬牙堅持。”原阿裡地區林業和草原局二級調研員、退休老干部其美才旺說。

在一代代阿裡地區干部群眾的接續奮斗下,3萬多畝人工林如綠色長城,將獅泉河鎮緊緊環抱,6000多畝人工草甸鎖住流沙。

如今,走在獅泉河畔,昔日“風沙圍城”的景象蕩然無存,取而代之的是紅柳花叢中嬉戲的孩童和樹下悠閑散步的市民。

隨著治沙工作的持續推進,紅柳不僅筑牢了生態屏障,也讓人們在這片重新煥發生機的土地上,找到了將生態優勢轉化為經濟優勢的商機。在阿裡豐城園林綠化有限公司的苗圃基地,負責人唐良均正在檢查紅柳幼苗的長勢:“公司於2012年成立,主要從事森林撫育、防沙治沙、荒漠化治理工程。”

從200平方米荒地起步,公司帶著當地群眾改良土壤、摸索育苗技術。如今900畝苗圃基地裡,紅柳、班公柳等苗木郁郁蔥蔥。“截至今年5月底,共銷售苗木53.8萬株,銷售金額達1611.2萬元。”唐良均說,“我們公司有28名長期員工,2024年又招了320名臨時性員工,去年一年,為員工發放了845.2萬元工資。”

農牧民群眾央宗,就是當地苗木產業發展的受益者。過去,她家全靠傳統牧業過活,日子過得緊巴巴的。2017年,央宗來到該公司的苗圃基地務工,負責苗木澆灌工作。

“我每天早上給苗木澆水,一直忙到晚上,雖然辛苦,但比起以前的日子,現在真是好太多了。”央宗笑著對記者說,“在這裡每年能干6個月,每個月能領到6000元工資,日子一天比一天有奔頭了。”

近年來,阿裡地區各縣及部分鄉鎮大力發展苗木產業,共建成苗圃基地124個,種植苗木2.29萬畝,苗木產量達500余萬株,既改善了生態環境,又鼓了群眾的腰包。

獅泉河畔的紅柳花又開了,淡紫色的花簇在風中搖曳。從砍樹取暖到種樹致富,從風沙圍城到綠滿家園,紅柳的身份轉變,映照著阿裡地區“含綠量”和“含金量”的同步提升。(永青 達珍 洛桑旦增)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量