“描繪”高原新童話:用AI的方式打開光影堆龍

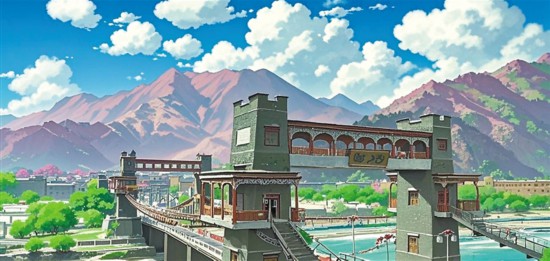

民族團結公園。

象雄古堡。

雄巴拉曲。

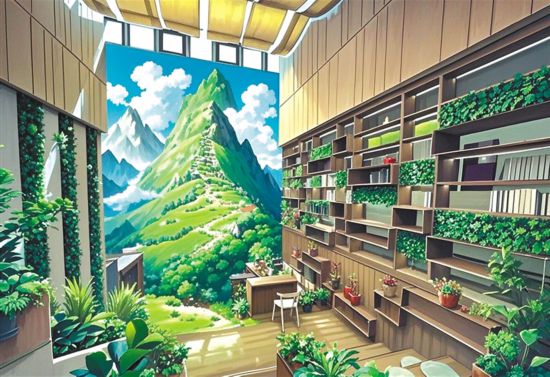

堆龍德慶區圖書館。

巴熱村一戶農家。

德吉藏家民宿一角。

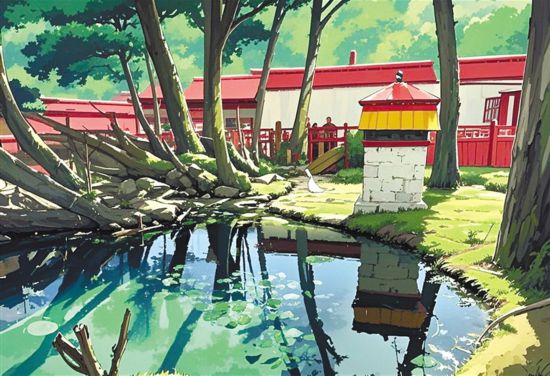

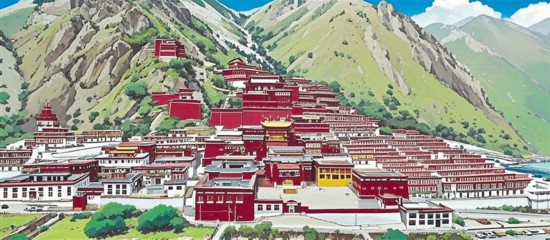

楚布寺。

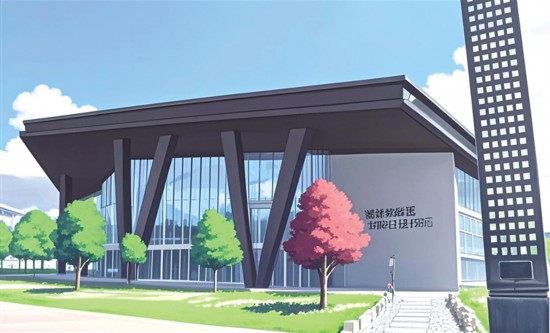

堆龍德慶區新型公共文化空間(Shadada CoffeeX新型公共文化空間)。

春日的午后,在拉薩市堆龍德慶區融媒體中心,旦增拉姆正在凝視著屏幕,按下圖片生成鍵,屏幕上的風景好似突然有了呼吸——楚布寺的經幡、德吉藏家民宿的牦牛毛帘、雄巴拉曲聖泉的泉水等,在數字的世界裡“活”了過來。

“我就是想以動畫風格給大家展示不一樣的堆龍。”旦增拉姆說。隻見她又將照片導入AI圖片生成軟件內,AI自動識別圖像元素——經幡的布料特性、水流的物理參數、建筑材質的反光數據。輕點“生成”按鈕,1分23秒后,一張動畫風格的Shadada CoffeeX新型公共文化空間的圖片便呈現在眼前。重點不是技術,是審美把關,旦增拉姆指著屏幕上的失敗案例:“AI把青稞田處理成糖果色卡通,把圖書館渲染成賽博朋克風格。我每天要調整無數次參數,就像教AI理解什麼是藏地美學。”她用最現代化的數字工具,“描繪”著堆龍德慶區新的光影詩篇。

序章:高原的童話底色

清晨的堆龍河谷,青稞田泛著翡翠般的光澤,炊煙從農家土屋的煙囪裡裊裊升起,與遠山的薄霧纏繞成紗。這裡沒有奇幻的飛行城堡,卻有著夯土牆上的斑駁光影﹔沒有會說話的森林精靈,卻有著雲海翻涌時與風的密語。在堆龍德慶區,人與自然共生的哲學,正以最質朴的方式生長在這片海拔3648米的土地上。

第一幕:堆龍農家的田園敘事

在堆龍德慶區巴熱村,拉宗家的院落如同從動畫中拓印的定格畫面。土黃色夯土牆上,挂著成串的風干奶渣,屋檐下垂墜的牦牛毛帘子被風掀起時,細碎的陽光便在地面上跳起碎步舞。兒媳婦坐在青稞垛旁,將新擠的牦牛奶倒進銅壺,奶滴墜落的弧線被朝陽投射在牆面,仿佛時光在此放慢了幀率。

院角的牛糞餅整齊碼放成棕色方陣,幾隻麻雀在其間跳躍覓食,羽翼掠過時帶起的細塵在光束中翩躚。銅質構件與木軸的摩擦聲混著牦牛脖頸的鈴鐺聲,交織成一首高原晨曲。這種無需修飾的生活場景,恰似《龍貓》裡小月和小梅在鄉間奔跑時,揚起的草葉與露珠的協奏。

第二幕:德吉藏家民宿的大地沉澱

德吉藏家民宿坐落在青稞田與溪流的交界處,白瑪草編織的檐角如同被風梳理過的羽毛,在陽光下泛著溫暖的金棕色。建筑外牆採用高原紅土混合秸稈夯筑,牆面自然開裂的紋路如同大地的掌紋,每一道褶皺裡都沉澱著時間的呼吸。

玻璃花房的穹頂由108根柔韌的柳條交織而成,正午陽光穿透時,在藏式羊毛地毯上洒下細密的光斑,宛如《哈爾的移動城堡》中蘇菲擦拭的銅壺表面跳躍的金色碎片。客房內的牦牛毛挂毯以傳統十字紋編織,月光穿過雕花木窗時,八瓣蓮花的投影在牆面緩緩旋轉,恍若某個魔法正在悄然釋放。

第三幕:楚布寺的信仰圖騰

始建於12世紀的楚布寺,主殿鎏金銅瓦在高原強烈的日照下如同流動的熔金。殿堂內保存的明代立體壇城壁畫,歷經六個世紀依然閃爍著幽微的光芒。當暮色浸染寺廟金頂,歸巢的烏鴉群掠過步道,翅膀劃出的軌跡與信徒手中轉動的經筒弧線,在時空裡完成了一場靜默的對話。

第四幕:象雄古堡的橋畔時光

橫跨堆龍河的象雄古堡橋,是近年以傳統工藝復刻的藏式石橋。橋身由當地工匠用片石壘砌,灰白色岩塊間嵌入的朱砂色條紋,如同高原岩層天然剝落的脈絡。橋欄板上雕刻的八瓣蓮花紋樣,被經年累月的風沙打磨得溫潤如玉,偶爾有波瑪村的村民牽著牦牛經過,銅鈴聲在橋洞間蕩起回音,恍若宮崎駿動畫中連接人間與雲端的神秘階梯。

晨霧彌漫時,青稞田的綠意順著石板橋面流淌,幾位藏族阿佳蹲在河邊清洗土豆,水花濺起的瞬間在陽光下折射出細小的彩虹。橋墩處嵌著一塊方形浮雕,現代匠人以吐蕃風格雕刻的牦牛圖騰,牛角線條遒勁如山脈褶皺,蹄下踏著的雲紋與堆龍河谷真實的流雲遙相呼應。這座后建的橋沒有千年古堡的滄桑,卻以謙遜的姿態融入高原的日常敘事——當放學的孩童蹦跳著路過橋面石板,當轉山歸來的老人倚欄歇腳眺望雪山,它便成了宮崎駿畫風中那類“看似平凡卻暗藏神性”的存在。

第五幕:民族團結公園的多元拼圖

櫻花樹環繞的團結亭,藏式斗拱與漢式飛檐和諧共生,八根朱紅木梁分別雕刻著不同民族的吉祥紋樣。春日午后,藏族老人在此小憩,孩童舉著氣球從回廊跑過,勾勒出一幅恬靜溫暖的畫面。

長達200米的同心回廊,木質欄杆上鑲嵌著藏文、漢文書法刻石。某個雨后的黃昏,水珠從廊檐滴落在青石板的凹陷處,叮咚聲應和著遠處傳來的納西族口弦樂,讓這座建筑變成了一具巨大的自然樂器。

第六幕:圖書館的知識原野

堆龍德慶區圖書館坐落在團結公園東側,赭紅色外牆上的藏式梯形黑框窗,將高原的強烈日光篩成溫柔的書頁照明。這座2022年落成的現代建筑,檐角裝飾的“巴蘇”(藏式彩繪椽頭)以青稞穗與雪蓮圖案交替排列,如同給知識神殿系上了一條民俗腰帶。

三層高的中庭穹頂懸挂著牦牛毛編織的立體壇城裝置,4586根染色牦牛毛從中心輻射而下,在穿堂風中輕盈擺動,恍若宮崎駿動畫裡懸浮的智慧星雲。

二樓藏文典籍區的103個柏木格柵書格中,收錄著拉薩老城區口述史影音資料、藏族大學生手繪的《高原植物圖鑒》,以及農牧民捐贈的1970年的工分票証。每周三下午,78歲的洛桑老人會在此講述他親歷的川藏公路修建往事,二十張藏式卡墊上坐滿了聽得入神的少年,窗外的雲影掠過他布滿皺紋的臉龐,如同為歷史記憶自動翻頁。

第七幕:雄巴拉曲的森林秘泉

在堆龍德慶區西北部的山坳裡,雄巴拉曲冷泉從地底涌出,清冽的水流在花崗岩槽中蜿蜒成銀色緞帶。被當地人格外珍視的水源地,經年累月的哈達層層覆蓋在石縫間,被水汽浸潤成半透明的羽翼狀。

每日清晨,牧民達瓦會背著柏樹枝前來祈福,枝葉輕掃水面時激起的漣漪,驚散了倒映其中的雪山輪廓。泉畔濕地裡的蘆葦叢隨風低伏,露出正在飲水的藏原羚,它們的犄角與遠處高壓電線塔形成奇妙的對位法——自然與現代文明在此達成微妙平衡。

三個放學歸來的孩子蹲在石板邊,用泉水沖洗沾滿泥土的手,水珠順著手指滴落時,忽然有斑頭雁群掠過泉面上空。他們屏息凝望的瞬間,宮崎駿動畫中常見的“萬物有”氣息,正從濕地裡蒸騰的水霧中悄然漫出。

第八幕:新型空間的文化面包房

在上谷新城體育公園的格桑花海中,堆龍德慶區新型公共文化空間(Shadada CoffeeX新型公共文化空間)如同宮崎駿畫筆下的魔法驛站。這座500㎡的玻璃盒子披著藏式檐廊外衣,檐角懸挂的銅質風鈴叮當作響,將200萬元政府與社會資本共織的“文化哈達”化作市民觸手可及的詩意。這座“15分鐘文化圈”的時空樞紐,未來將用拿鐵杯裡的奶泡星空與藏文書脊的金色光芒,重寫高原城市的呼吸節奏。

尾聲:現實土壤裡的童話根系

當夕陽將德吉藏家民宿的白瑪草檐角染成蜜色,當農家灶膛裡牛糞餅燃起的炊煙升入星空——最動人的童話不需要魔法飛行器或會說話的動物。那些夯土牆的溫度、青稞穗的弧度、經筒轉動的勻速,以及不同民族交流時的笑聲,才是真正永不落幕的人間童話。(拉巴桑姆)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量