西藏構建具有高原特色的現代產業體系——

特色產業顯成效 致富路上步伐穩

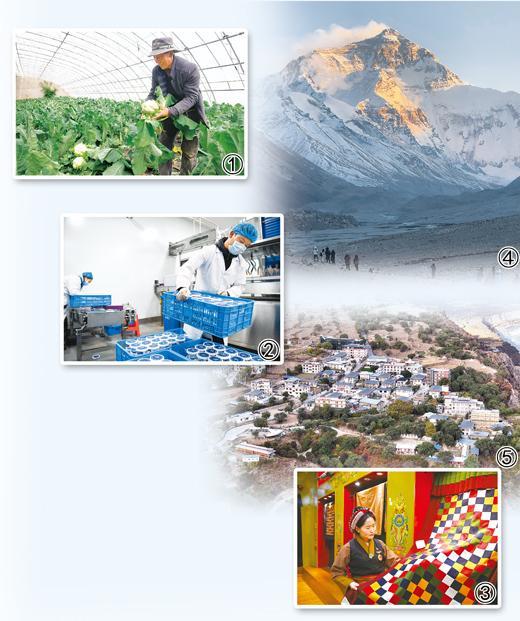

圖①:西藏尼木縣村民普瓊在自家菜棚裡摘菜。

本報記者 瓊達卓嘎攝

圖②:西藏聶榮縣嘎確生態畜牧業發展有限責任公司工人在酸奶生產流水線上工作。

貢嘎來鬆攝

圖③:在西藏日喀則市仁布縣特色產業孵化園,亞德細褐紡織手工藝傳承人南木珍查看展示的紡織品成品。

新華社記者 孫瑞博攝

圖④:11月20日,游客在拍攝珠穆朗瑪峰日照金山景觀。

新華社記者 邱星翔攝

圖⑤:西藏米林市派鎮索鬆村。

本報記者 徐馭堯攝

農牧業加速邁向現代化,民族手工業煥發生機,文旅產業欣欣向榮……近年來,西藏自治區堅持以第一產業為基礎,積極推動產業鏈向第二產業和第三產業延伸,致力於實現三次產業深度融合發展,通過不斷延伸產業鏈條,進一步優化第一產業、壯大第二產業、提升第三產業,構建具有高原特色的現代產業體系,努力形成高質量發展的新增長點。

數據顯示,今年以來,西藏經濟發展勢頭良好。前三季度,全區實現生產總值1785.74億元,按可比價格計算,同比增長6.2%,全體居民人均可支配收入21777元,同比增長8.1%。分產業看,第一產業增加值139.13億元,增長14.9%﹔第二產業增加值739.79億元,增長10.9%﹔第三產業增加值906.82億元,增長2.5%。

加快推進農牧業現代化

“青稞能變成面包?能做成八寶粥?”西藏日喀則市江孜縣江熱鄉江熱村村民格桑半輩子都與青稞打交道,但從來沒想到青稞能成為自家的增收“密碼”。“過去種青稞,大部分是為了自給自足,現在種出來的青稞,能夠制成青稞餅干、青稞酸奶、青稞面包等產品,產品豐富了,銷售渠道拓寬了,收入也越來越高了。”

青稞是青藏高原居民的主要食物,是極具特色的高原農作物。傳統的青稞制品以糌粑為主,口感粗糙。日喀則市是西藏乃至全國重要的青稞生產基地,素有“西藏糧倉”“世界青稞之鄉”之稱,如何改變青稞產業狀況,走精深加工之路?

在上海援藏團隊牽頭下,西藏稞研農業科技有限公司聯合多家企業、高校、科研院所展開攻關,最終成功研發出青稞面粉改性技術,解決了青稞難發酵、質構差、易老化的問題。

今年8月,一條青稞谷物專用生產線由稞研公司在江孜縣落地,填補了青稞預拌粉專用生產線的空白。新生產線投產后,可年產超過1.3萬噸精制青稞面粉和2.6萬噸青稞烘焙預拌粉,全部投產將創造超過3億元的產值。

如今,江孜的青稞食品已有40多個品類。江孜縣建成小戶種植、集中收購、標准生產、統一銷售的產業鏈條,形成“企業+合作社+農戶”的青稞產業發展模式。

平均海拔4700米的那曲市聶榮縣是一個牧業縣。在聶榮縣域內,從遠處看,牧民房子零零散散分布在一望無垠的草原上,每家每戶門前整齊堆砌如牆高的牛糞,造就了獨特的牧區景觀。色慶鄉作為聶榮縣第一人口大鄉,過去是遠近聞名的貧困鄉。

“傳統畜牧業曾是我們唯一的收入來源。”色慶鄉鄉長阿旦說,傳統畜牧業產量低,加之人口居住分散、銷售渠道窄,牧民增收困難。2017年,色慶鄉舉全鄉之力建成聶榮縣色慶鄉雜瑪多種經營合作社,探索致富新路子。

在合作社上班的牧民江村伍司家裡隻有10頭牛。“過去,一家人生計全靠這幾頭牛。”江村伍司說,合作社成立后,他毫不猶豫地將家裡的牦牛入股到合作社,由合作社集約化養殖,牦牛帶來的收入比以前高了不少。

農牧業是西藏的小康之基、發展之本。近年來,西藏堅持農牧業優先發展、高位推進,堅持“穩糧、興牧、強特色”,加快推進農牧業現代化,鏈條式鍛造農牧業發展優勢,提高農牧業綜合生產能力,助力推進鄉村全面振興。

數據顯示,前三季度,西藏全區實現農林牧漁業總產值184.42億元,按可比價格計算,同比增長14.8%。前三季度,豬牛羊出欄147.85萬頭(隻),增長48.6%。肉蛋奶產量48.78萬噸,增長23.4%。其中豬牛羊肉產量8.04萬噸,增長41.8%。

傳統民族手工業煥發生機活力

今年1月,“上海工匠”、Sandriver沙涓品牌創始人郭秀玲攜氆氌工匠和江孜羊絨產品亮相巴黎時尚家居設計展,獲外國客商點贊。“氆氌這種傳統文化讓全球看到了西藏文化的魅力。”郭秀玲說。

走進位於江孜縣、上海援建的阿佳格桑工坊,記者見到郭秀玲和江孜工匠格桑卓瑪正忙著對工人進行技術指導。在她們旁邊,47歲的本地村民央金正坐在新型織布機前,腳下踩動踏板,手上的梭子從經線中穿過,再用梳理板將線壓緊……央金嘴裡哼著小曲,嫻熟地操作著:“以前做過苦力活,現在在這裡織氆氌,別提多輕鬆了。”央金還去過上海學習技藝,現在她22歲的女兒也在這裡工作。

“江孜氆氌”是一項擁有2000年歷史的非遺技藝,一般自天然雪域取材,以綿羊脖頸下14.3—14.9微米的珍稀細軟毛為原料,要經歷反復清洗、梳理、染色、紡線、織造等多個步驟,才能形成一塊塊色彩斑斕、圖案豐富的氆氌制品。去年,上海援藏工作隊引入郭秀玲領銜的沙涓品牌,通過“企業+合作社+農戶”發展模式,打造氆氌制作的“前店后坊”模式,已實現近30名當地藏族婦女在家門口就業。

郭秀玲團隊通過研發新材料、設計新樣式、改造織布機等,使升級后的氆氌織品不僅保留了藏族傳統編織的原汁原味,而且使產品質量大大提升,並開發出披肩、圍巾、靠墊等多樣化產品,受到更多消費者喜歡。

“作為專注技術30多年的‘上海工匠’,我看到很多手工藝在傳承中遇到困難。我希望能推動氆氌手工藝受市場青睞、被世界看見。”郭秀玲說,要做到這一點,必須進行技術創新,加入現代設計,推出高質量的產品。

如今,上海浦東援藏江孜小組正全力打造氆氌全產業鏈塑造,涵蓋原材料、生產、銷售等各個環節。當地正在建設纖維檢測中心,未來,羊毛原料不必再寄往其他地區進行檢測。

近年來,西藏立足資源優勢,充分挖掘民族文化內涵,以適應市場多元化需求為導向,重點發展藏毯及藏式紡織品、藏香、唐卡、藏式家具、民族特色旅游商品等產業,加快促進民族手工藝品向旅游商品的轉化,擴大產業規模,並逐步加大現代技術裝備的引進和推廣應用,強化產品創新、工藝創新和營銷模式創新等關鍵環節,讓傳統民族手工業在創新中煥發生機與活力。

據統計,西藏現階段民族工藝產品花色、品種達到2000多種。截至目前,西藏民族手工業注冊並存續經營的經營主體達2500余家,其中規上企業6家,從業者3.4萬余人。

文旅產業創新發展

冬天的西藏米林市派鎮索鬆村呈現出靜謐而壯美的景象,遠處的南迦巴瓦峰巨大的三角形峰體終年積雪,時常被雲霧籠罩,難得一睹真容,眾多游客慕名而來。索鬆村周邊是茂密的原始森林,冬季的森林雖然少了夏日的綠意,但樹木挺拔壯觀。村庄腳下的雅魯藏布江清澈奔涌,與雪山、森林共同構成了一幅壯麗的畫卷。

白天的索鬆村很是靜謐,一到了晚上,整個村子就變得熱鬧起來。道路兩旁的燒烤攤、小酒館開始營業,“青春沒有售價,相約南迦巴瓦”等醒目標語在燈光下閃閃發光,輕鬆、優美的音樂穿透村庄,三三兩兩的游客在這裡吃著燒烤,唱著歌,用他們的話說:“我們在這裡找到了詩和遠方。”

28歲的拉姆在路邊吆喝:“正宗牦牛肉串,一串8塊錢!”吆喝聲引來游客駐足。“現在村裡旅游很火爆,隻要肯干,肯定能掙錢。”拉姆說,這裡的村民一年四季都有活兒干,有些村民在村裡的酒店打工,有些當了賓館老板,幾乎每個村民都因為旅游忙碌起來了。

43歲的久美多吉在村裡開了一家賓館:“以前都是土路,沒有橋,車子根本進不來,進村隻能過河,很危險。用水和用電也不方便,就算滿村桃花開了,但能進得來的游客卻很少,種植養殖業是主要經濟收入來源,日子過得很緊巴。”久美多吉說,2014年修建了雅魯藏布江大橋以后,游客到索鬆村就變得很方便,他家的旅館從幾個床位擴大到現在的33間客房,水、電、網樣樣俱全,生意紅火,今年賓館收入就有80多萬元。

久美多吉的賓館是2017年開業的,“這個賓館當時投入了300多萬元,一半錢是銀行貸款,目前貸款基本還完了。”他說,隨著旅游業的發展,自己的信心越來越足了。

索鬆村位於雅魯藏布江畔的一處半山腰,面對南迦巴瓦峰,有成片的桃林,它是欣賞南迦巴瓦峰最佳位置之一,因此旅游業是索鬆村農牧民重要的經濟來源,全村共有30家家庭旅館,人均收入達3.4萬元。

“十四五”以來,西藏累計落實資金201.6億元用於文化旅游基礎設施、國家公園保護設施、歷史城鎮保護提升、交通服務等領域項目建設,有力推進了西藏文化旅游產業更好更快發展。數據顯示,今年1—9月,西藏接待國內外游客5700多萬人次,同比增長15%,西藏文化產業產值約89億元,實現旅游總花費670.55億元,同比增長13%。

《人民日報海外版》(2024年11月28日 第 10 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量