昌都市卡若區城關鎮白格村:

“四好農村路”,鋪就發展快車道

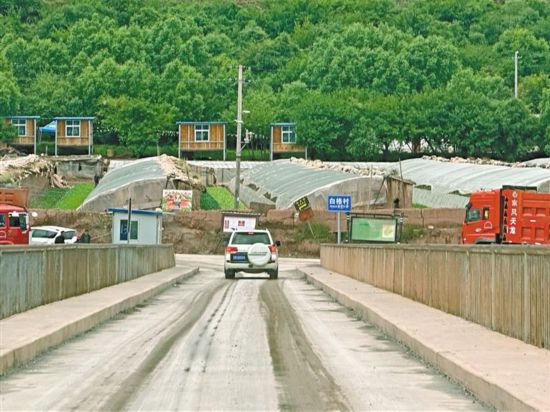

通往白格村的道路。

白格村的花卉大棚。

出昌都城區沿著國道214線向西行約6公裡,便可看到卡若區城關鎮白格村的指示牌。過一座大橋,再沿著一條寬敞的水泥路前行不到5分鐘就到了白格村村委會。

“以前的路坑坑窪窪、出行非常不方便,特別是雨季,出門一趟后鞋子、褲腿上都是泥,道路還經常被雨水沖壞。雖然離城區並不遠,但那時大家都不怎麼願意出門。”當聽到記者說白格村的路不錯時,村委會主任夏多澤仁向記者解釋道。

白格村位於城關鎮以西,距離城區僅6.5公裡,是半農半牧村,總耕地面積807余畝,主要種植青稞、冬麥和各類蔬菜。2011年起,在各批駐村工作隊的通力合作下,白格村逐步成立了汽車運輸隊、砂石場、磚廠、溫室大棚等村集體經濟產業。

2017年,夏多澤仁拿出多年的積蓄10多萬元,買了一輛雙橋運輸車,加入白格村運輸隊。那時,每兩三天就可以出一次車,有1000至1800元毛收入。

“砂石場和磚廠是我們村主要的經濟來源。那時候雖然跑車收入還不錯,但是一路上都擔驚受怕,特別是從砂石場下來到村口的這段路比較窄,一旦對面來車,要退很久才能會車。一年下來,車輛的維修費也不少。”回憶起過去的經歷,夏多澤仁時不時搖搖頭。

一旁,村民向巴江村也接過話來,“以前這條是砂石路,路面的灰塵很大,家裡每天都有一層灰塵,大貨車開過去帶起的塵土總飄進院子。路邊的植物總是灰蒙蒙的,即使是夏天也看不清原來的樣子。有段時間,我們甚至想關了砂石場。”

“這種狀況一直持續到2022年。”卡若區交通運輸局副局長洛鬆朗加介紹,“卡若區交通運輸局深入貫徹落實黨的二十大精神,堅持把惠民作為卡若交通的第一要務,為更好地解決城關鎮白格村群眾的出行問題,讓農村公路更好地通到群眾家門口,啟動卡若區城關鎮白格大橋至白格村公路項目。項目總投資1607.4萬元,路線全長 4.645公裡,路基寬度4.5米。”

2023年6月,卡若區城關鎮白格大橋至白格村公路項目完工。修的是路,改變的卻是農村面貌,白格村的產業也迎來發展的更大機遇。

由於白格村海拔在3200米左右,又緊靠昂曲河,耕地較為平坦,交通條件改善后,白格村大力發展水果、蔬菜大棚種植業,越來越多種植戶慕名而來,這也直接幫助周邊村民就業增收。

種植戶劉志軍承包了11個大棚,種植萵筍、白菜、土豆、草莓等果蔬。其中草莓成為他收入的主要品種,他建成了草莓採摘園,每個草莓大棚年產2000多斤,銷售額12萬到13萬元。

“草莓的保鮮期一般隻有三四天,以前村裡的砂石路很不好走,每次運草莓出去都顛壞很多,加上運輸時間長,損失特別大。現在村裡修通了水泥路,新鮮草莓半天就能運到市裡,品質好,能賣很好的價錢,而且周末從城裡開車來採摘的市民也越來越多。可以說,這些都是村裡通了‘幸福路’之后種下的致富‘希望果’。”說起村裡道路的變化,劉志軍感慨萬千。

如今,白格村村民每年每畝地租金有2100元左右的收入。隨著大棚種植業的大力發展,每年都從當地村民裡吸收600到700人(次)到大棚裡務工,為村民創收12萬到13萬元。

不僅是菜農、果農,花卉商也看中白格村優越的地理環境和交通優勢,租賃了大棚開展花卉種植,周末總能吸引周邊眾多愛花人士前來購買,也帶動了當地農家樂的發展。

農村公路要建好,更要管好、護好、運營好。對於門口的這條道路,白格村村民深知來之不易,紛紛自覺加入到道路的日常清理和維護中。公路養護員巴桑次仁更是一有空就會到路上走一走、看一看,清清小石塊、撿撿垃圾成為他的日常。

洛鬆朗加告訴記者,為加強道路管理養護,卡若區積極引進信息化手段創新養護模式,投資建設了交通運輸綜合監管平台。農村公路養護員的手機端安裝了“智慧路長”APP,可實時上傳所有公路的日常養護巡查數據和相關事件,形成數據動態更新、智能查詢、多維展示,不僅實現了農村公路巡查全覆蓋和數據共享,還有效加強了對各級“路長”的管理,提升了應急處置能力。

下一步,卡若區將繼續推進卡若區“四好農村路”建設,切實提升全區的道路交通質量,為加快鄉村振興發展,提供堅強的保障。(周婷婷)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量